第8章 観測問題

8.1節 観測問題とは

この章では第1章で言及した観測問題について述べる。まず何が問題なのかを述べよう。量子力学の状態の時間発展はすでに述べたように、\(\psi_x\)を位置\(x\)の確率振幅として、 \begin{equation} i\hbar \frac{d}{dt}\psi_{x}=\sum_{x'}H_{xx'}\psi_{x'} \label{z1} \end{equation} という方程式で決まる。そして例えば位置を測ると位置の測定状態に飛び移る。しかしながら測定という行為も自然現象であり、なぜ(\ref{z1})に従って時間発展しないのだろうか。一般に多粒子のハミルトニアンは、位置表示で \begin{equation} -\sum_i\frac{\hbar^2}{2m_i}\triangle_i+V(x) \label{z2} \end{equation} である。測定器もはたまた人間も同じように電子や陽子などでできており、自然法則に従うはずである。だから測定器も含めた多粒子系の状態を考えれば、(\ref{z2})のようなハミルトニアンで(\ref{z1})に従って状態は時間発展するはずではないか。それなのに状態はいきなり位置の測定状態に飛び移るという。どう考えても矛盾ではないか。この疑問、矛盾が観測問題というものである。

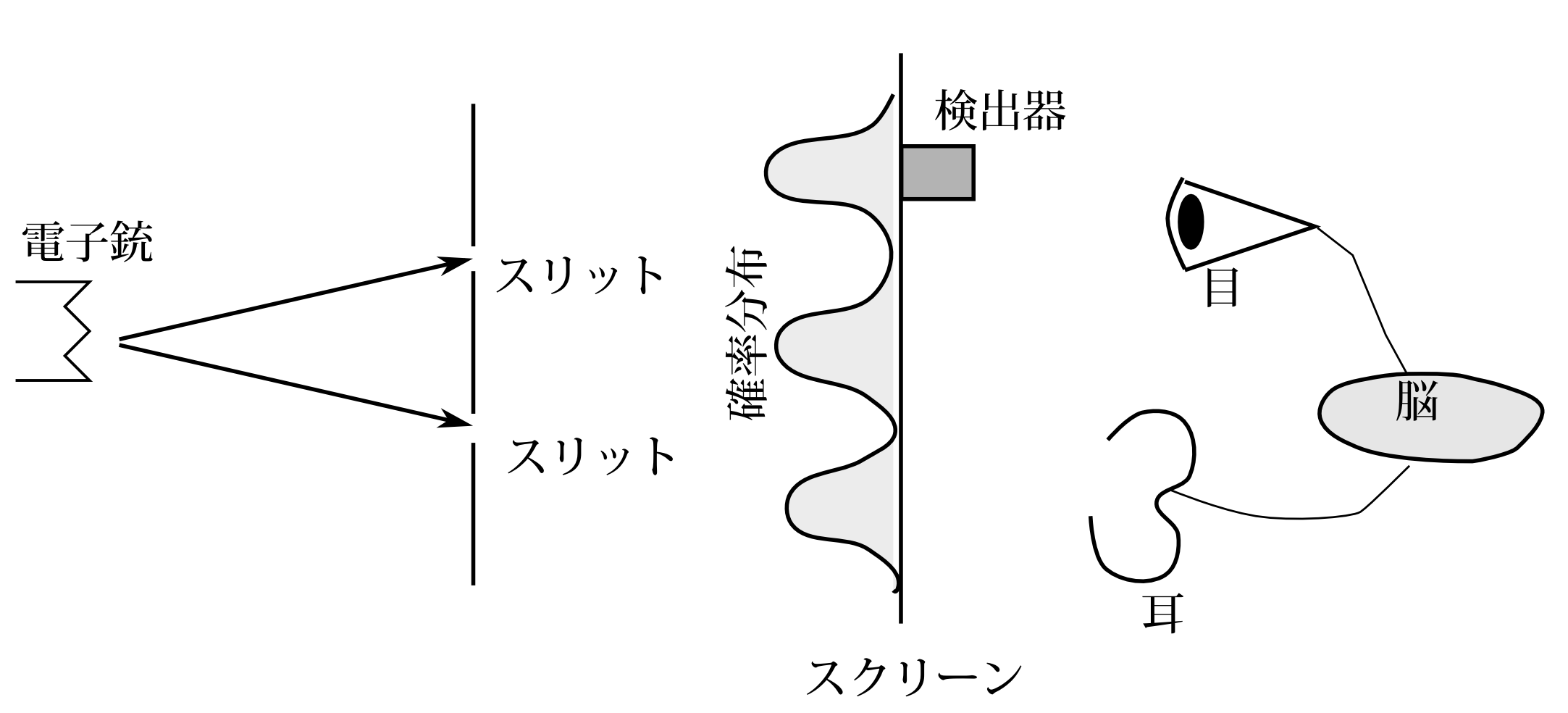

測定器や人間も含めて(\ref{z1})式で記述するというのはどういうことか。もう

図8.1

少し考えてみよう。図8.1のような2重スリットの実験装置を考える。 運動量の測定状態にある単色の電子波(位置の確率振幅のこと)がスクリーンにやってくるとしよう。電子波は弱く、たまに電子が1個ポツリポツリと飛び出すとしよう。スクリーンに電子の検出器具があり、電子を検出すると音がなるとか、光るとかするとしよう。検出器は6.2節で述べた電子増幅管のようなものとしよう。つまり、1つの電子が検出器に入ると、その電子によって電子が飛び出て、それが加速して別の金属にあたり、数倍の電子がたたき出され、それが繰り返されるわけである。この増幅していく過程も当然多粒子の確率振幅で記述され(\ref{z1})式に従って時間発展するはずである。 そして増幅され電流が流れ、カチンと音がする。空気が振動し、耳の鼓膜を振動させ、それを電流に変換して脳に伝え、我々は音が鳴ったと気づく。この過程も確率振幅で記述され(\ref{z1})式に従うはずである。ところでそれと同時に電子波は別の検出器にもやって来る。そして全く同じような過程で音を鳴らし、耳に伝わり脳に伝わり我々は近くする。この過程も確率振幅で記述され(\ref{z1})式に従うはずである。しかしながら今電子波は同時に2つも検出されるようなことはないくらい弱いとしているので、我々はどこか1つの検出器の音のみ感知するはずである。つまり他の検出器から来た一連の、検出器→耳→脳と伝わってきた確率振幅は無効になってしまうのである。いったいどの地点で、この無効化(波束の収縮といってもよい)が起きるのだろうか。有名なシュレディンガーの猫もこのような疑問である。しかしながら確率振幅から実際に起きる現象というものを起こさせるためには、どこかで確率振幅をやめなければならないのである。確率振幅は確率であり実際の出来事ではない。

ここまで、あたかも電流が流れたり、鼓膜が振動することに対応する確率振幅があるかのように話をしてきた。つまり、量子力学的状態とは各物理量の確率分布のことだから、それぞれの現象に対応する確率分布があるかのように話を進めて来たわけである。しかし、このことは自明どころか、まったくの空想に近い話なのである。実際この論文中では、古典力学には過程のある現象があるが、量子力学には過程のある現象などなく、だからこそどこかで古典論の世界に入らなければならないと強調してきたのである。それが今の私の考えなのだが、例えば、電流が流れるなら、その流れる向きに荷電粒子の波束が動くなどの量子力学的状態の対応も考えられなくもないとは思っている。

8.2節 解決策を考え

そこで、この観測問題の解決法を(解決法はわからないのだが)考えてみよう。まず1つ目の案だが、仮説として

仮説 波束の収縮も(\ref{z1})式で記述できる。つまりある測定状態に飛び移るという、この波束の収縮が時間発展方程式 \begin{equation} i\hbar \frac{d}{dt}\psi_{x}=\sum_{x'}H_{xx'}\psi_{x'} \label{aa1} \end{equation} によって起きる

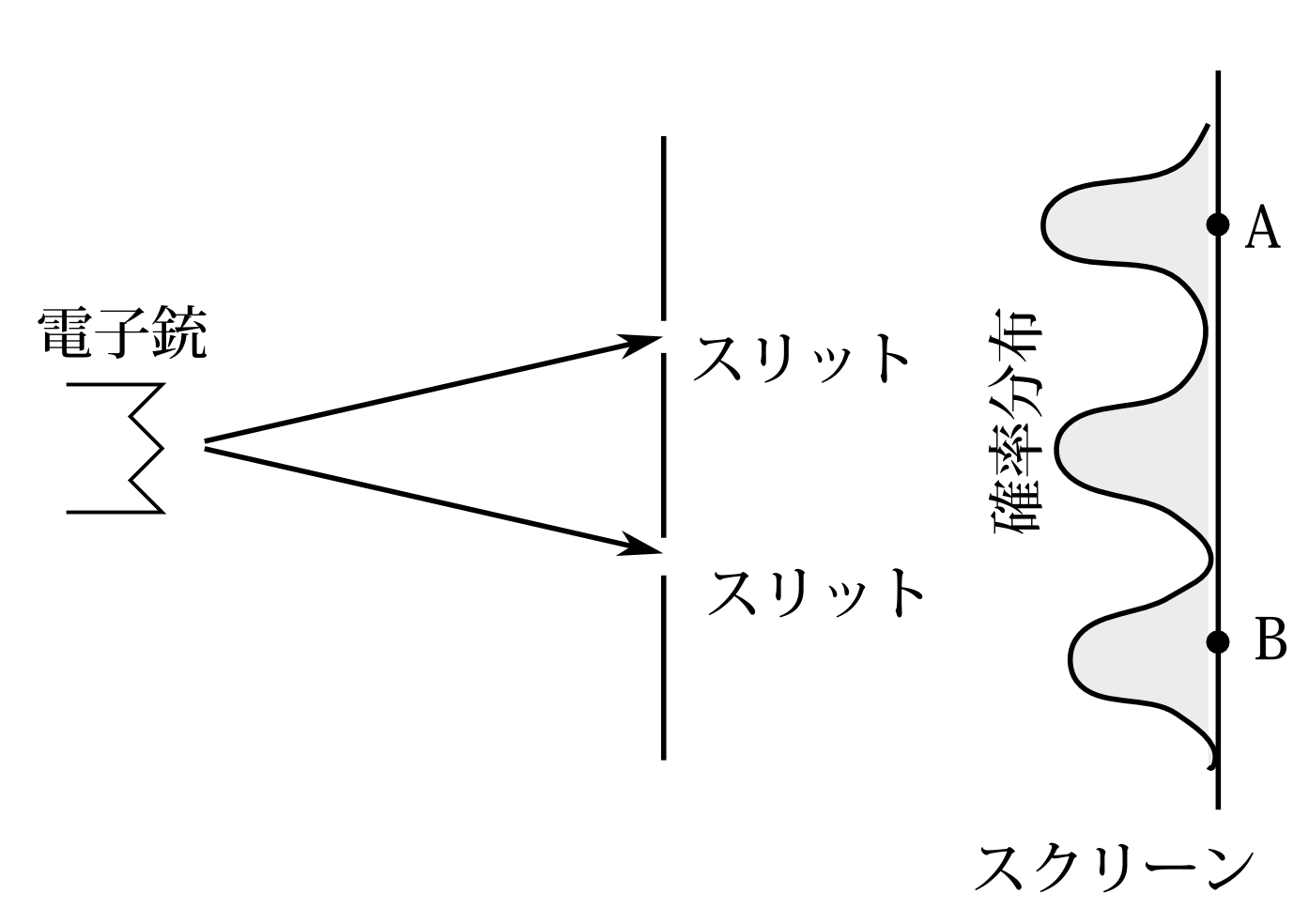

ということはないだろうか。これは最も自然で思いつきやすい考えである。しかし、2重スリットの実験などで、同じ波を扱っているのに、ある時はスクリーンのAに粒子が来たかと思えば、今度は別の地点に来たりする。それを決定論方程式でどうやって記述するのだ。式(\ref{aa1})に従った結果、波がAに収束するなら、何回やってもAに収束して、決してBに収束することはないはずだと考えるだろう。しかし、これに対しては、測定器の状態が正確にわからないからだ。測定器にはアボガドロ数程度の粒子が入っているのだから、毎回同じ実験をしているつもりでも、実際は異なる状態にあるのだと答えるのも、あながち間違えではなかろう。又は測定される側の初期状態が正確にはわからないからだというのも答えになるかもしれない。しかしながら、この仮説もよくよく考えると無理があるのである。再び2重スリットの実験を考えよう。スクリーンにはまず図8.2のような位置の確率振幅が到達

図8.2 シュレディンガー方程式に従った結果として、点Aにあった波束が点Bに向かっていくというのは考えづらい。

する。図8.2の波線はスクリーン上での粒子の位置の確率分布を表している。その確率振幅が――――検出器やスクリーンとの相互作用のためかはわからないが――――(\ref{aa1})に従った結果、ある地点B以外は消えると、この仮説は述べているのである。さて、よく知られているように(\ref{aa1})式に従う方程式では確率の流れは保存する。だからある一点で波動関数の値が1になるためにはそこに向かっての確率の流れがなければならない。その上、確率の流れは大ざっぱには古典力学に従う。いったい何故に、ある地点Aに到達した波がBへ流れていくのだろうか。ちょっと考えられないことである。

又、これはよく知らないのだが、ボームという人が提唱した隠れたパラメーターという考えがあるらしい。よく知らないものについて、ああだこうだと論ずるのもはなはだ恐縮なのだが、これはおそらく名前からして、我々の知らないパラメーターがあって、そのパラメーターがわかれば確率でなく決定論になるというものであろう。しかし注意すべきは、このパラメーターというのは人間が知覚できるのもでなければだめだということである。どのような方法によっても決して人間が知覚できないようなものは、無いのと同じである。

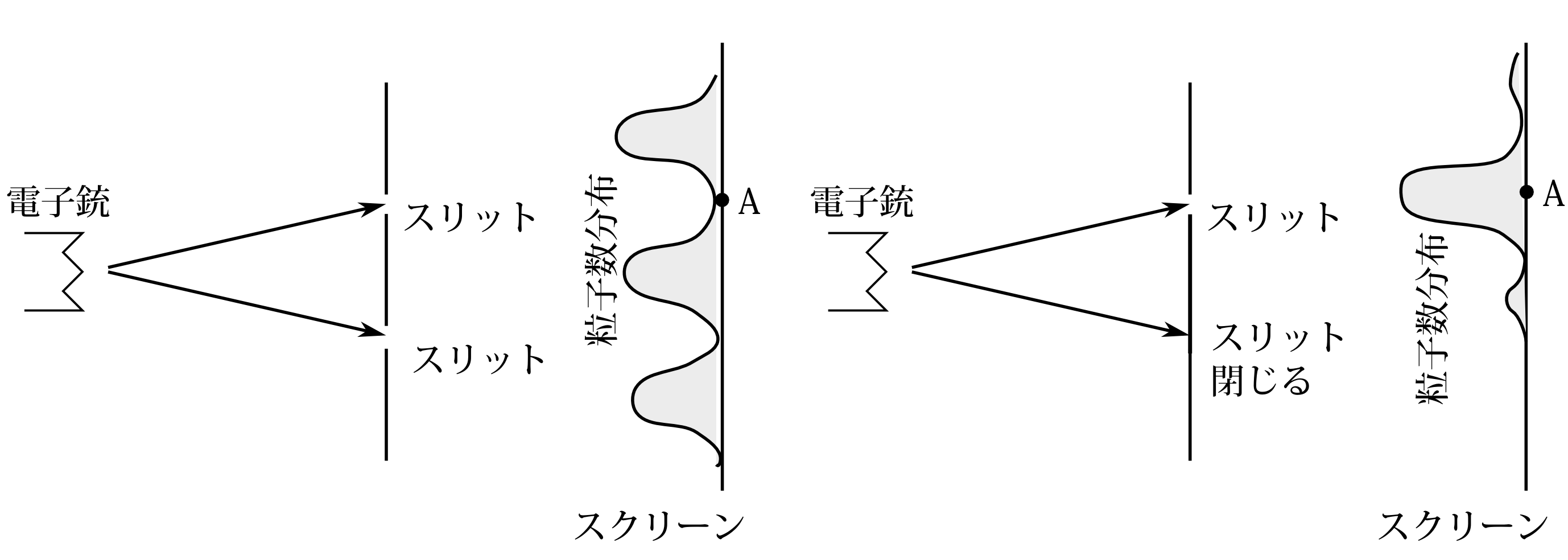

又、こんなことを考えるかもしれない。「粒子は古典力学に従っているのだが、初期条件の微妙な違いによってそれが異なる結果を与え、確率でしかわからないのだ。パチンコでも、同じ加減で玉をはじいても、落ちるところは大きく異なり、どこに落ちるかは確率でしかわからないではないか。」と。この考えはもちろん論外なのだが、手短な反論として2重スリットの例で考えよう。まず第1に古典力学に従ったら、干渉縞は決して現れない。それに、もしスリットの一方を閉じたら、両方開いていたときは粒子が来ない

図8.3 スリットを両方開けていると、電子は点Aには来ないが、片方を閉じると来ることになる。

ような場所にも粒子が来るのである。図8.3の左図のように両方開いていると干渉によって波動関数は点Aでは0だが、片方を閉じると図8.3の右図のように干渉縞が消えて、0でなくなるのである。もし古典力学に従うなら、両方開いていても来ないのに、いわんやその一方を閉じたら、もっと来なくなってしまうだろう。

このようにいくら考えても解決策は見つからないのである。このような大きな矛盾があるからといって、量子力学のすべてが間違っているということは決してない。ただ完全ではないというだけであって、それはどんな物理理論でもそうであろう。ニュートンは遠心力の原因を示すために絶対空間なるものを誤って作り上げたからと言って、ニュートン力学がすべて間違っているわけではないのと同じようなものである。